俄罗斯和日本料理 谁才是蛋黄酱狂魔?

独家抢先看

当吃饭成为了国家计划

把冬日的苦寒料峭和俄餐联系到一起,是否是一种老套的固有认知?

天冷时身体渴求着热量,有的人会摇头晃脑吹散羊肉汤上的热气,有的人会缱绻在炙子边沉迷在卷曲的肉片纤维里,有的人会在岩浆一般厚的热巧克力里遨游。而有的人会推门进入俄餐厅,点上一些味道似乎从未变过的固定菜式。每一家俄餐厅菜品名看起来也都毫无二致,它们不仅包含着雷同的食材元素,也共享着一段过去的独特岁月。

俄罗斯饮食与他的艺术文化一般浩渺丰富,如同它广袤的森林与无尽的河流,也如同托翁一本本厚重的长篇巨著,一页页摩挲过,才能逐渐把这个庞大国家的口味轮廓描摹出来。乌克兰、犹太、高加索、阿塞拜疆、格鲁吉亚风味与这片土地融为一体,法国、比利时、意大利的传统西方饮食也对其产生了难以磨灭的影响。因而仅凭一餐或是几道招牌菜品去认识俄餐,就像用一句话给这个命途多舛的国家下个定义一样不易。

北京的大部分俄餐厅所供应的“俄式”料理,初识就让人怀疑它的血统,就像在美国陈旧的中式快餐店里吃到的一口刚炸出来的左宗棠鸡:浓郁的酱汁掩盖着不明的鸡块,甜酸直冲鼻梁,这分明不是中餐。可它们确是如假包换的俄餐,更准确来说应该被称为俄餐的一种时代遗留产物——“苏联料理”。

@《CCCP COOK BOOK》

《安娜·卡列尼娜》中,不同阶级之人的日常食物天地悬殊,老贵族斯捷潘崇奉法餐,顿顿不离牡蛎、鲈鱼、芦笋这样的高级食材;军事新贵佛伦斯基尚武又健康,摒弃面食和甜食,只吃煎牛排;虽为地主但倡导社会转型,热爱农民与农事的列文喜欢乡下的朴素食物,咸鸡,蘑菇,野菜汤;而书中的底层农民,在每日繁重的农务间隙,把黑面包掰碎泡进加了盐的水中,配上格瓦斯就是一餐。

Vassiliy Kalistov, Street vending of kvass (1862)

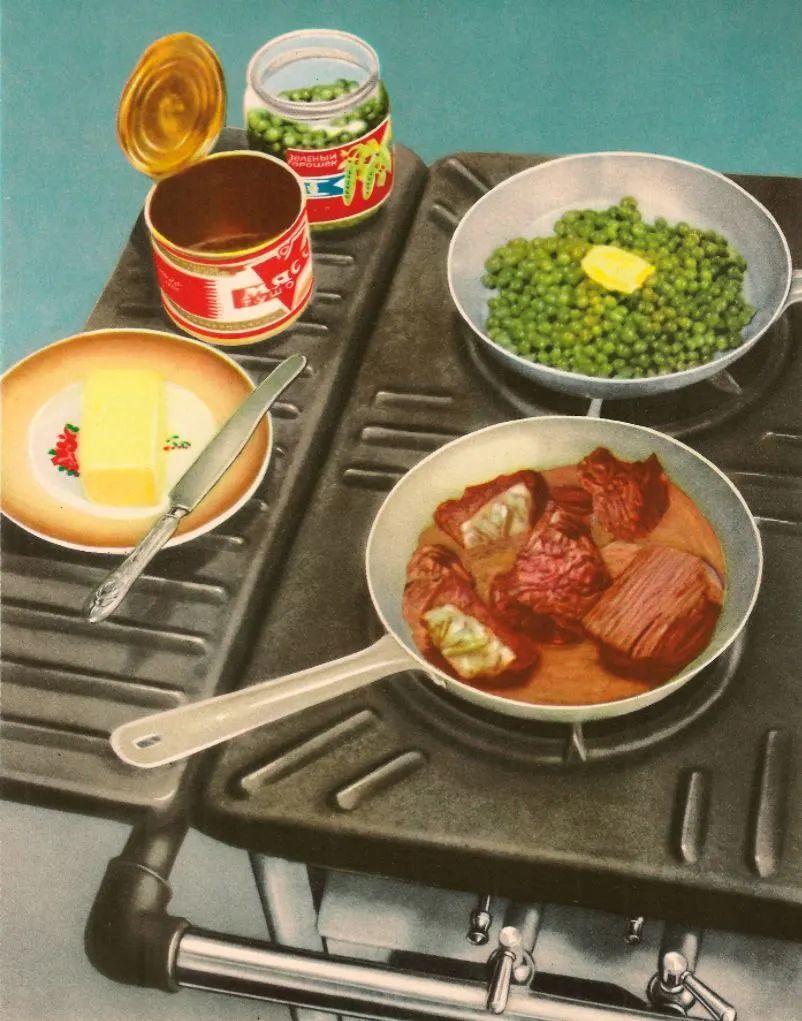

到了苏联时期,小说中描绘的锦衣玉食都像梦一般谢幕了。当社会发展严格地按照五年计划行进,工业科技与生活中的一切都在严格的计划中突飞猛进,一日三餐也成为计划中的一环而被高度标准化与工业化,政府制定了苏联国家标准(GOSTs),严格规定了公共餐饮中的许多菜品的制法与原料准则,这其中就包含了如今俄餐厅里最受欢迎的那几道菜。首都沙拉、红菜汤、冷酸鱼、奶油烤杂拌、罐焖牛肉并非是对西伯利亚遥远的幻想,而是切切实实的搬运复刻和时光穿越。

上一代许多中国人了解“西餐”的第一道启蒙便是苏联料理,它虽埋着西方料理的草蛇灰线,却也被赋予了一种易于理解的意识形态而变得分外亲切。

狂热蛋黄酱信徒

无论是基辅罗斯餐厅的基辅沙拉,老井的男孩沙拉,普希金文学餐厅的莫斯科沙拉,老莫的首都沙拉,还是许多俄餐厅的前菜沙拉,几乎每一道都离不开巨量的蛋黄酱作为主酱料调味,爱的人希望厨师一不小心能多挤点进去,恨的人就像《低俗小说》中朱尔斯听到文森特说荷兰人吃薯条蘸蛋黄酱时一样发出一声Goddamn。

在了解苏联饮食之前,我一直认为日本是当之无愧的蛋黄酱之国,这个万能基底酱汁可以上天入地,在街头小吃和高级料亭中被运用得出神入化。

@POGOGI

蛋黄酱的流行,伴随着工业化应时而生。机器生产改变了人类长期挨饿的历史,油脂和糖分不再是奢侈品, 蛋黄酱只需要极少比例的蛋黄和植物油一起打发就能乳化产生奶油一般的柔滑质感,可以盖住食物的不新鲜,还能为寡淡有限的食材增加丰腴,堪称是点石成金。

蛋黄酱就是“工人阶级”的好朋友,鱼炸薯条的塔塔酱里是重要成分,汉堡中是肉饼与酸黄瓜的粘合剂,大阪烧表面也可以不吝惜地挤满后塞进报纸中,苏联的沙拉也不例外。

《白夜行》电视剧里,开篇笹垣警官在街边买的大阪烧上挤上了蛋黄酱,用报纸胡乱包住

加入了蛋黄酱的沙拉最早可以溯源到奥利维耶沙拉,1860年代比利时厨师 Lucien Olivier在莫斯科创造了一道有松鸡、小龙虾尾和鱼子酱等名贵食材的沙拉,将食材切碎后加入蛋黄酱拌匀,大获欢迎。

@carusel

1930年代,迫于当时食材紧缺的原因,食材以常见的 土豆丁/泥、豌豆、火腿丁、酸黄瓜等来替代,再用大量蛋黄酱拌匀,和如今餐厅中见到的基本上相同。 老井的男孩沙拉把土豆块替换成了炸到酥的细土豆丝,和煎饼果子里的馃篦配甜面酱一样有异曲同工之妙。

老井的男孩沙拉

在冷战那个紧张又充满荒诞的时期,世界都在表明着自己的立场,而蛋黄酱在东西方料理中自由穿梭。

苏联式吃肉

每次想去吃俄餐,主要还是因为怀念奶油烤杂拌,除了伏特加,这也许就是俄罗斯人御寒的又一个秘密武器。这道菜就像是一个东方的西餐初学者会在家里按照自己对西式饮食的理解而琢磨出来的实验,食材切丁加上酸奶油,表面盖上一层常见的可以拉丝的芝士放进烤箱烤到金黄,比起繁复精致的法餐和其他欧洲料理更加亲切和易于理解。

老莫的奶油烤杂拌

奶油烤杂拌的本名叫 Julienne,在苏联时期堪称是生日、婚礼与宴会庆祝的代名词,没有一次欢聚会缺少这道菜。这道菜起源于18世纪俄国贵族们对法餐的追崇,原本Julienne意味“切丝”,胡萝卜、洋葱、火腿、鸡肉切丝后和奶油与黄油混合,放在酥皮中烘烤成型。

法国的bouchées à la julienne

苏联的饮食就像是建筑设计里的 “粗野主义”,从不修边幅的食材的毛糙、沉重、粗野感中寻求一种实用主义的出路。 Julienne成为苏联国菜后,细丝变成了杂烩丁,豪放中不失过瘾。

北京俄餐厅这道菜几乎家家都做, 老莫的食材更为精良,表面的芝士刨得更细腻,烤出来不干硬与底部柔顺的奶汁混合得更为和谐。 老井的奶油烤杂拌里混合了不少比例的酸奶油块,就像咸味的巴斯克蛋糕,是私心中认为做得最具平衡感的一家。

老井的奶油烤鱼

奶油烤鱼是奶油烤杂拌的变种。在计划经济时期, 吃鱼也成为了计划,每周四是国家统一的吃鱼日,以应对肉类短缺,这一天的菜单经常是诸如 蛋黄酱鲱鱼沙拉配鲱鱼杂拌汤,再加上炸鲱鱼这样的纯鱼组合。

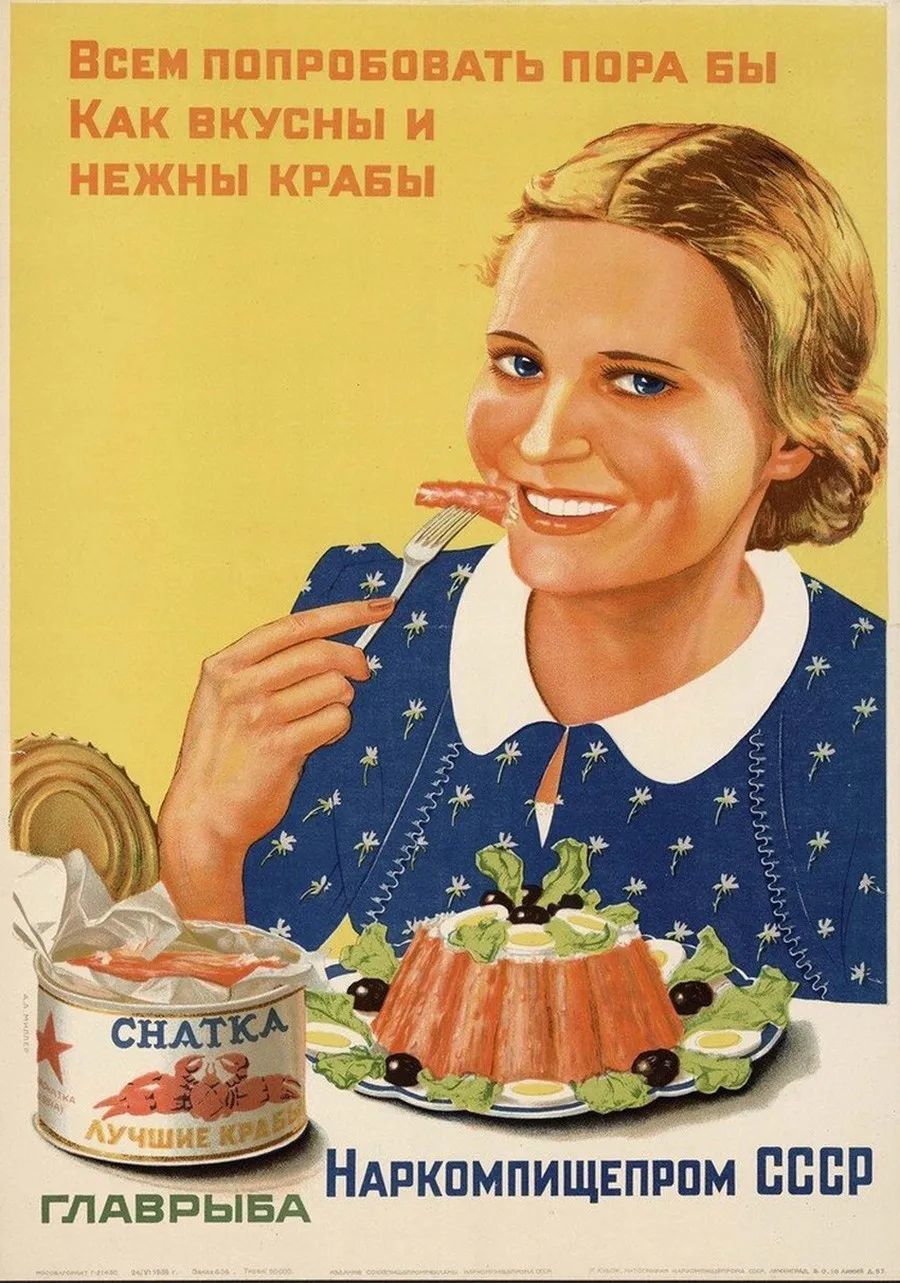

鼓励吃海产罐头的苏联宣传海报

俄罗斯是水产大国,可惜鲜鱼仍旧稀缺,吃到的多是冷冻产品,苏联借助罐头技术和工业调味品的加持,让民众获取到了廉价的蛋白质来源。如今俄餐厅的鱼类料理,仍旧是 大量的奶汁和番茄酱盖住了鱼肉本身的味道。

伏尔加西餐厅的冷酸鱼@好吃的涮肉肉

赫鲁晓夫的理想共产主义社会,人人都能吃得上 “土豆烧牛肉”。如今在俄餐厅,每桌几乎都会点上一道罐焖牛肉,番茄洋葱浓汤里是炖得烂熟的牛肉块和土豆。土豆烧牛肉一度成为了一种生活水平的标杆而被辩论,而这也恰恰反映了食物短缺下人们对于肉的渴求。 如果我们的语言是土豆烧牛肉,在这种家常却治愈的味道里,不同国家的人们不需翻译就可理解彼此的心意。

老莫的罐焖牛肉

基辅鸡卷的历史也有上百年了,鸡肉卷中塞入黄油并插入一根骨头模拟鸡腿,外层裹上面糊油炸,切开时融化的黄油像小笼包里的高汤漫出。 1947年后这道菜成为苏联接待国际游客的标准菜品而全球闻名,也应势成为了苏联料理的代表。

普希金文学餐厅出品的基辅鸡卷就很符合最初的设定,大量的黄油保护着鸡胸肉在炙烤时不干柴,黄油中还混合了欧芹泥增加了清香。

普希金文学餐厅的基辅鸡肉卷@减肥无效

当然还有闻名世界的 红菜汤和格瓦斯,他们也全程见证了苏俄的开始与结束,并将和许多传统食物(比如嗑瓜子)一起奔赴俄罗斯的未来。

除了喝格瓦斯,嗑瓜子也是俄罗斯人民的传统艺能,瓜子装进报纸卷的三角筒中便携在路上吃,科幻短视频《赛博农场》里,未来赛博世界的人们还在像祖祖辈辈一样爱嗑瓜子

三十年过去了,我们仍旧能在俄餐厅里触摸到过去的一丝丝线索与痕迹,不仅是缅怀故去的世界,也是在怀念彼时的自己。而我也总愿意乘上这班看起来齿轮生锈螺丝老化的老旧时光机器,一次又一次地进入这种特别的味觉中。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”